- top トップページ

- about 光の子会について

- service 事業内容

- blog blog ライトらいと

- donate 募金のご案内

- recruit 職員採用情報

「子どもは天からの授かりもの」

という諺(ことわざ)があります。序章にも書いたように、私たち人間が自身に備わっている機能によって赤ちゃんの肉体組織を構成し得るとはしても、私たちに命そのものを造り出すことはできません。この諺は、そうしたことを示唆している気がします。

本理論では、心を大福に喩(たと)えて論述しています。私たち親は、その天から授かった命を、どこかしらにまで運び届ける役割が与えられているように思いますが、運び届ける先は社会。そこで独り立ちできるようになるまでを、持ち運びながら育ませていただく。そんな風に受け留めることが、「子どもは天からの授かりもの」を具現化することであり、子どもの命の尊厳を守ることでもあるように思います。ところが、こうした受け留め(認識)が虐待加害の親には不足し、犠牲となる子どもが後を絶たないことに心を痛めます。この点に関しては次章以降で詳しく述べることにします。

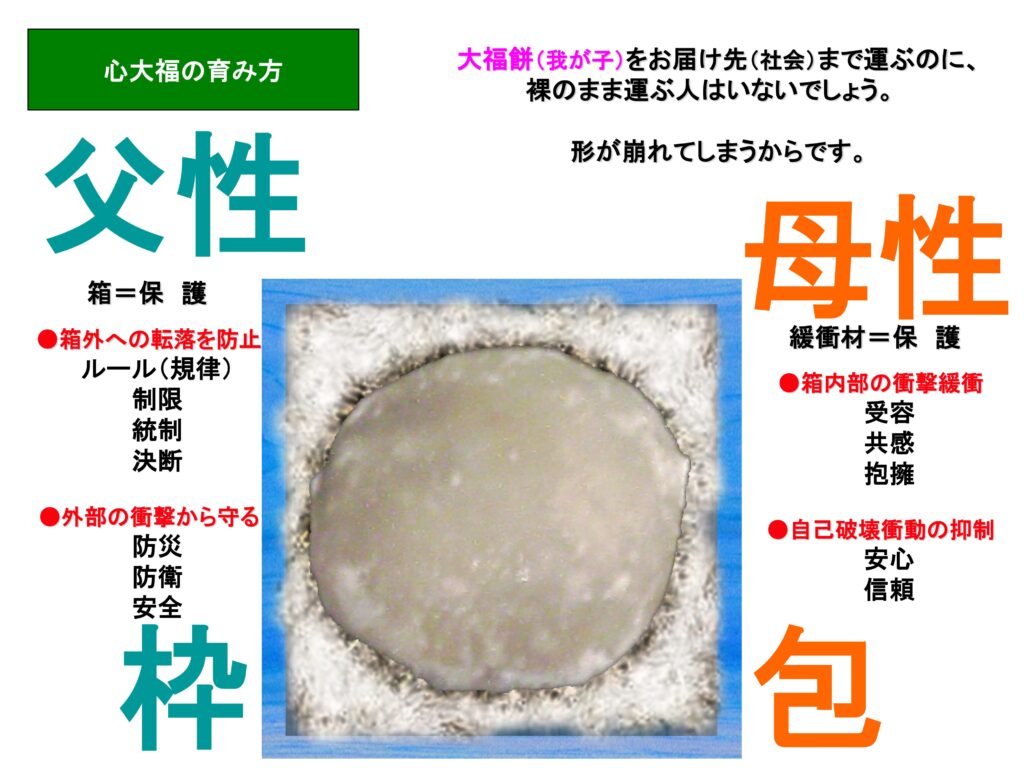

●父性と母性

ところで、お届け物を持ち運ぶのに裸のまま素手で運ぶ人がいないように、私たち親を“こころ大福を適当な大きさの箱に入れ、変形しないよう緩衝材で包み持ち運ぶ”姿に喩えることができるように思います。

このとき「箱」は、大福が箱外へ転落するのを防ぐと共に、風雨・風雪や落石などの災害から守り、

①ルール(規律)

②統制

③制限

④決断や切断

などの“枠”として機能します。これが“父性”です。そして、大福はこの“父性”の枠内にいる限り護られます。ただし、成長に伴って“枠”から逸脱しがちな大福に、“父性”は上記①~④を働き掛ける愛の厳しい側面(時には心を鬼に)を担います。この際、注意しなければならないのは、働き掛けが一方通行にならないよう大福を納得へと導くことであり、そのためには“母性”との連携が欠かせません。

次に、箱の中の「緩衝材」は、言わずと知れて“母性”です。

“母性”は愛の優しく柔らしい側面を担い、

①受容

②共感

③抱擁

など、“包む”役割を果たします。

図に示す通り“母性”は、“父性”とセットとなって、父性の枠の範中で機能することが重要で、枠から外れてバラバラに役割を果たそうとすると一貫性を欠き、子どもに混乱が生じます。

具体的に言うと、父性が子どもの安全を守るために「お庭で遊びなさい」と制限を与え統制しているのに、母性が「向かいの公園に行って遊びたいのなら好きにして良い」と受容するような場合です。

本来、母性は子どもを抱擁し、公園で遊びたい気持ちに共感を示しながらも、「(父性は)あなたを大切に思って、愛しているからそう言っている」と父性愛を仲介するか、もしくは子どもへの共感を父性に伝えてルールの緩和を働き掛けるのが正解で、父性と母性の間には綿密な連携が求められます。

ただ、父性は父親の専売特許でもなければ、母性も母親の専売特許でもありません。父親も母親も共に父性と母性を持っていますから、必ずしも父性を発動するのが父親、母性を発動するのが母親に限られる訳ではありません。

今は亡き、初代臨床心理士会会長の河合隼雄(元文化庁長官/元京都大学名誉教授)は、生前「我が国の父性は母親が握っている」と述べました。およそ戦後の夫婦関係の変容を評してそのように述べたんだと思いますが、敗戦によって我が国の父権(夫権)は地に落ちてしまったのでしょうか…。願わくは、世の若いお父さんたちが昭和以前の封建的父性ではなく、愛に基づく父性を復興し、妻であるお母さんが、より母性に徹することができるよう『がんばれ!』と、エールを送りたいところです。

しかしながら、近年我が国の離婚率も欧米並みに近付いて一人親家庭が増え、一人で父性と母性の使い分けをしなければならないという現実があります。実はこれ、結構大変なことなんです。

相手の感情を読み解きながら場面場面を仕切ることに長(た)けている人は、この使い分けを比較的容易にこなしたりもしますが、そうでない人の多くは母性に流されやすく、父性不在のままに、

[自己中心性が強く我が儘で耐性の低い子育てに陥りやすい傾向]

を強めます。

逆に親自身の自己中心性が強く父性に偏り過ぎる場合には、母性が希薄となって愛着が育ちにくく、

[弱者に対しての攻撃性を強める子育てに陥りやすい傾向]

を強めます。

一人親であれ、二人親であれ、父性と母性のバランスが適当に保たれていることが、子どもの心を育む上ではとても重要なのです。それは、親自身の生物学的性(セックス)によらず、社会的性(ジェンダー)をも超えた、子育てにおける役割・機能としての父性であり母性なのです。そして、この働きがバランスを失って十分に機能していない状態を「家族機能不全」と呼びます。

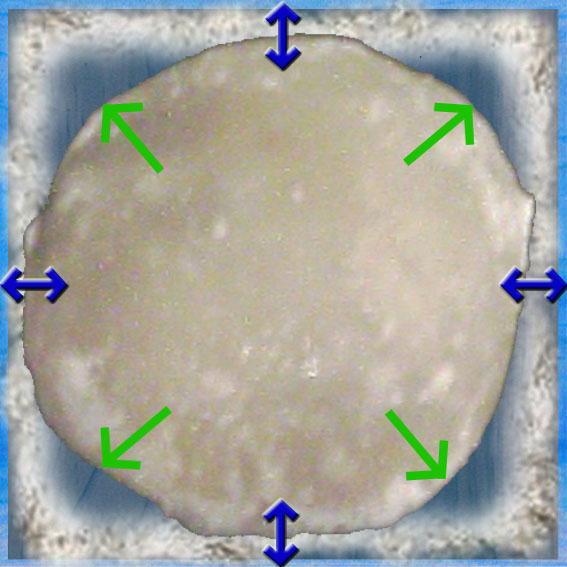

●こころ大福の成長

さて、こころ大福は耐性や愛着を育むだけではありません。成長に伴ってその容積を大きくもします。こころ大福を膨らませ大きく成長させるのは、大福の中に詰まっている餡(あん)です。序章の断面図でも示したように、餡の正体は『○○したい』という欲求・欲動で、成長エネルギーの素(もと)となるものです。

欲求には[原始欲求(無意識)]と[現実欲求(意識)]とがあり、原始欲求は肉体的欲動として湧き上がってくる食欲、睡眠欲、排泄欲、性欲などの四大生理欲求に代表され、以外にも感情と結びついて内面にはさまざまな欲求が産み出されます。原始欲求は超自我と自我によって理性的に現実欲求へと変換・修正されますが、そのプロセスで葛藤が生じ、自我との折り合いを付ける中和剤として心的防衛機制(機能)を造り上げることになります。 ※心的防衛機制については後の章で述べることとします。

こころ大福の成長に話を戻しましょう。

成長に従ってできることが増え、ある程度の自己管理能力が備わってきたこころ大福には、枠のサイズを拡げてやる必要が生じます。別の言い方で言うなら、“規制緩和”です。

具体的には、先ほど例に挙げた「お家の庭で遊びましょう」を「お姉ちゃんと一緒なら、向かいの公園で遊んでもいいよ」とするだったり、就寝時刻を20時から21時にするだったり、お小遣いを100円から300円にするだったり、自転車での行動範囲を町内から校区内に拡大するといったようなことです。

“枠”は、先ほどお話ししたように、父性の働きですから、父性役から大福に規範サイズを更新(アップデート)する旨を明確に告げ知らせることが肝要です。父性から『認められた』ことを通して子どもの承認欲求が満たされ、同事に自分が『お兄ちゃん(お姉ちゃん)になった』ステイタス(社会的地位)を得て自己肯定感(自尊感情)を高め、更なる成長意欲を育みます。これって、基本、大人も同じですよね。

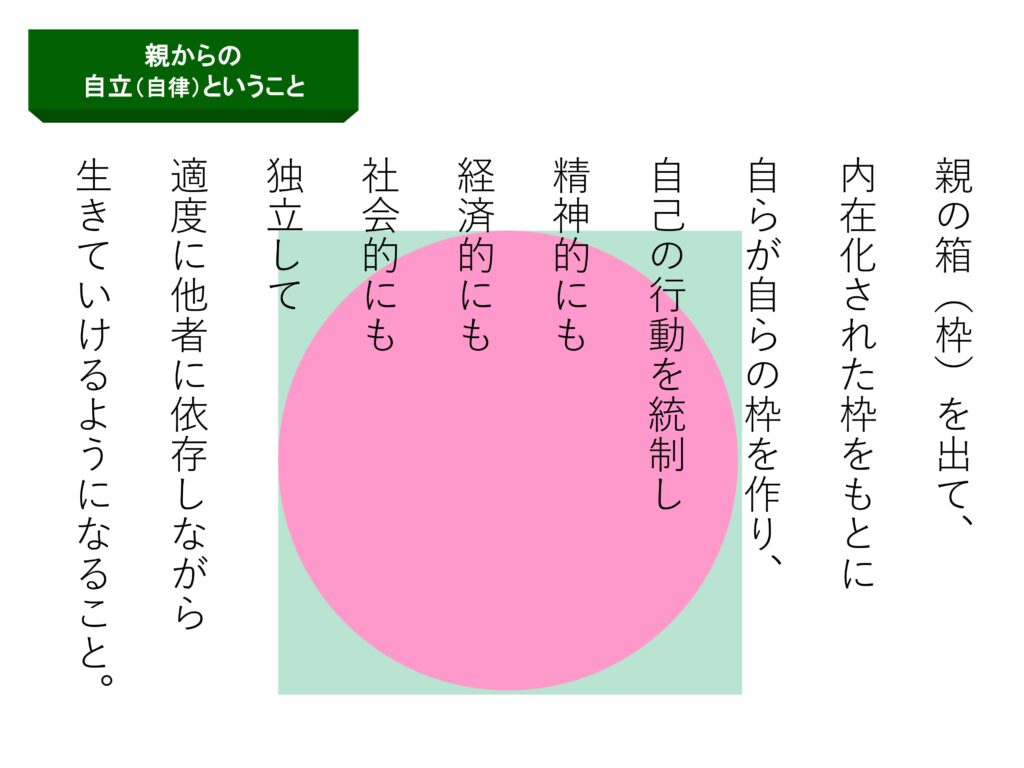

●自立へ

このようにして、こころ大福の成長と共に一定程度子どもの自己管理、自己責任に委ねながら、それぞれ枠(箱)も緩衝材もリサイジングしつつ厚みを減らしていきます。強くなった大福を、強固な箱や分厚い緩衝材で護る必要がなくなってくるためです。

やがて子どもは親子の箱から独立し、自分の“枠”を自身で拵(こしら)えられるようになります。これが、自立です。そして人生のパートナーを見出す場合に、2人で互いの枠役を務めたり緩衝材役を務めながら生きていくことになるのです。

●いろいろの箱(枠)で

ところで、こころ大福は親子の箱の中だけで育つ訳ではありません。幼少期から幾つもの箱を渡り歩きながら成長していきます。それは、保育園や幼稚園の箱だったり、学校の箱だったり、習い事や塾の箱だったり、友だち同士の箱だったり、部活動の箱だったり、毎日いろいろな箱に入ったり出たりしながら、親子の箱に戻ってくることを繰り返していきます。そして、社会場面の箱にもそれぞれ父性役と母性役が存在し、そうした人たちとの付き合いの中で場に応じた自我を形成しつつ、併せて処世術も学んでいきます。ただ、素(す)の自分に戻れる親子の箱こそが、本来最も癒しを与えてくれる箱であることは言うまでもありません。

ところが、現実社会には家庭・親子の箱の中で安息できない児童虐待ケースが存在しています。次章では、そうした特殊モデルについて取り上げます。