- top トップページ

- about 光の子会について

- service 事業内容

- blog blog ライトらいと

- donate 募金のご案内

- recruit 職員採用情報

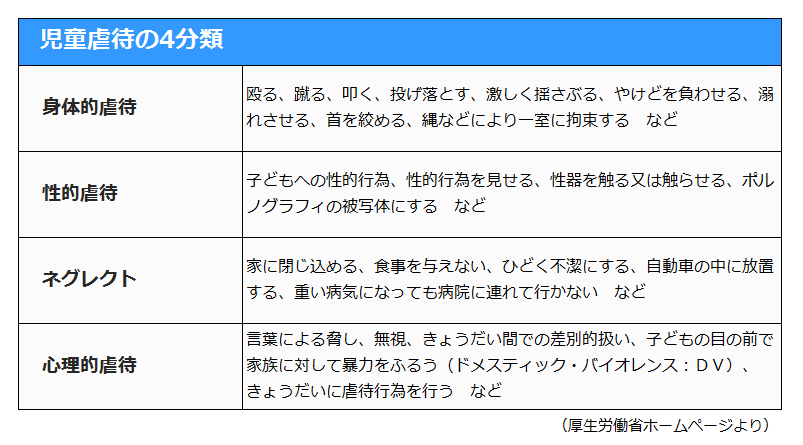

(3)身体的・性的・心理的虐待のモデル

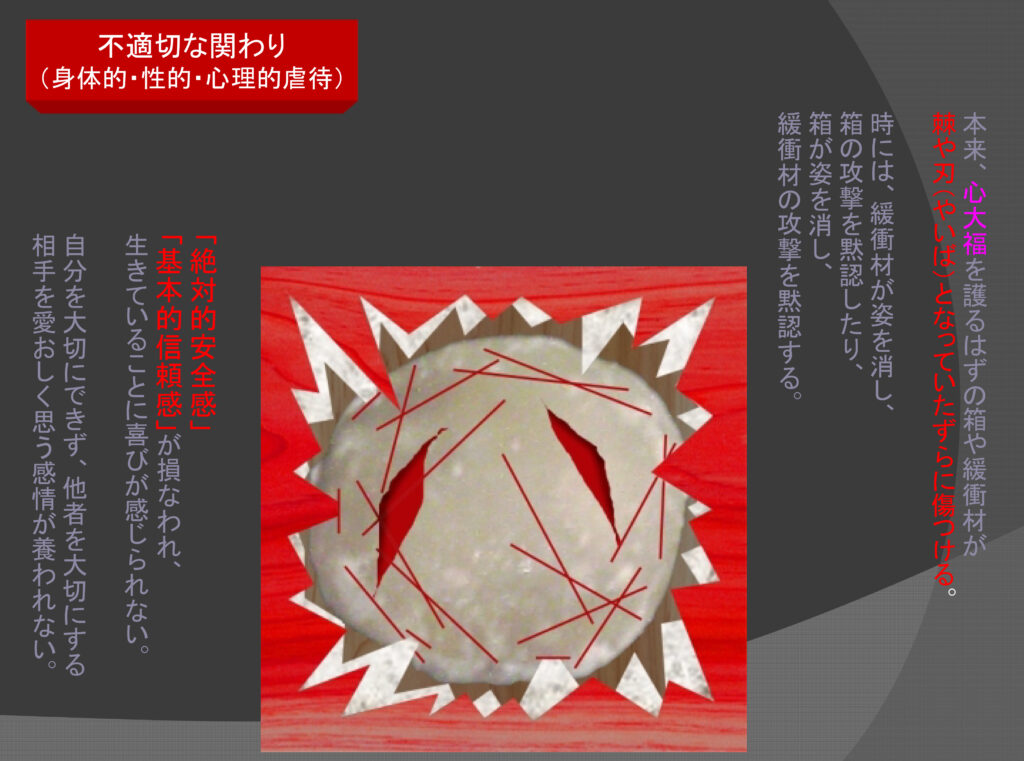

前々節に記した過保護・過干渉や前節のネグレクト(放置・放任虐待)は、直接的攻撃を伴わない、いうなれば静かな虐待と言えるのかもしれません。しかし、本節の身体的・性的・心理的虐待は、図に示す通りこころ大福を庇護すべき箱や緩衝剤が棘(とげ)や刃(やいば)となって、直接大福を傷付ける、騒々しく荒々しい虐待と言える気がします。そして、その受傷は表皮を貫通し中の餡が外に流出する深くて重い傷です。

虐待の虐の文字、虎構えの下のEは漢字の爪を象(かたど)って横にしたもので、「虐待」とは正(まさ)に虎が待ち構え、弱者を爪で弄(もてあそ)ぶ力の乱用(abuse)を表します。

虎の側(強者)は、『爪は牙ほどには威力がなく、大したダメージを与えるものではない』と軽く考えますが、被る側(弱者)からすれば、圧倒的な力の差を前に爪と牙の違いなど理解のしようもありません。爪であろうが牙であろうが、深い傷を負うことに変わりはないからです。

そして、その攻撃は突如やってきます。

子どもをベタベタ甘やかしていたかと思えば、次の瞬間、子どもの言葉尻や僅かな表情の変化に苛立ち、或いは、子どもとは無関係な他者との関係にムシャクシャやイライラを引きずって八つ当たりするなど、幼い子どもには到底理解できない原因やきっかけで攻撃が開始されます。

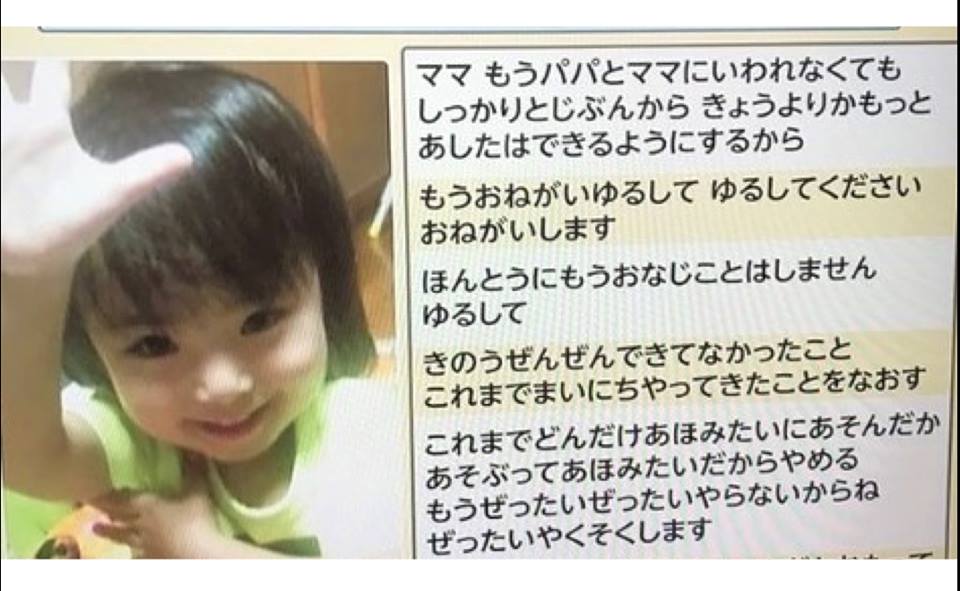

こうした生活が長くなると、次第に子どもはどういった場面で虐待者が切れやすくなるのかを察知できるようになり、そうした空気を感ずると必至に“良い子”を演じて被害を回避しようとします。しかし、取って付けた“良い子”に腹を立てて虐待が繰り返されたりもして、そうなると、子どもにはもう為(な)す術(すべ)がありません。東京都目黒区で養父に命を奪われた当時5才の船戸結愛ちゃんが正にそういう状態に置かれていました。ノートに書かされた反省文が胸に刺さります。

結愛ちゃんがノートに認(したた)めたように、こうした環境に置かれている子どもは親から被る虐待の原因を『自分が悪い子だから』と考えがちで、親(虐待者)の方が悪いとは考えません。何故なら、そもそもそうした思考を許されてこなかったためです。虐待環境とは、選択の自由を奪われた、親こそが絶対の環境です。子どもが親を批判できるようになるのは学童後期~思春期。もしも、物心つく前から虐待が継続されていたとすれば、完全なマインドコントロール下にあって親の方が悪いという発想すら浮かびません。

●被虐待症例ⅰ(身体):「普通という名の異常、異常という名の普通」

幼少期から虐待環境に育ち、小学校3年生で保護され児童福祉施設に入所した女の子がいました。家庭では一日として身体的暴力を受けない日はなく、虐待を被ることが当たり前となっていました。私たちにとって暴力を受ける毎日は「異常」でしかありません。しかし、女の子にはそれが「普通」だったのです。

児童相談所に保護され児童福祉施設に入所して、女の子の日課から「虐待」の二文字が消えました。私たち支援者は、それを「普通=ノーマル」な状態と考えますが、女の子にそれは「異常=アブノーマル」でしかありませんでした。女の子には暴力に怯え絶えず緊張して過ごす日常の方が「ノーマル=普通」で、そうではない日常は、まるで自分が自分ではない違和感を生きる「アブノーマル=異常」に他ならなかったのです。虐待を被った期間が長ければ長いほど、この違和感はなかなか抜けることがありません。加えて女の子には幼少期からの虐待による影響により軽度の知的障礙を負っており、生活場面でも心理セラピー場面でも「世界一優しいお母さん」と実母を美化するなど、無意識に強い抑圧と解離の心理防衛機制を働かせていました。そうでもしなければ、心が現実を受け留められなかったのだろうと想像できます。ようやく母親から酷い身体的暴力を被っていた事実を認めて怒りを爆発させられるようになったのは、保護から3年を経過した中学1年生になってからのことでした。

●パンドラの箱

心理治療ではこうした状態を、「パンドラの箱を開ける」と言ったりします。余りに辛すぎて受け止められなかった事実やその当時味わった負の感情を、心の奥底に仕舞い込んで否認し忘却したタイムカプセルが開くことをそう言います。

しかしながら、パンドラの箱は開ければ良いというものではありません。開けるタイミングが極めて重要です。心理治療者・福祉支援者は、“幼い心が自我が崩壊する危機を本能的に察知し抑圧した感情を、無意識にパンドラの箱に押し込め蓋をして鍵を掛けたその意味”を、十分に理解した上で関わる必要があります。特に、思春期は精神病の好発期でもあり、無理矢理に箱を開けようと働き掛けることは、大変な危険を伴う行為であると弁(わきま)えておく必要があるからです。

前節で触れたように、心理治療の過程で子どもが「真の安心(基本的信頼感)」を得たタイミングに、パンドラの箱を開けられる準備が整います。しかし、真の安心を得る前段に、「真の安全(絶対的安全感)」を獲得しておく必要があり、そこに到達するには繰り返される試し行動など見捨てられ不安を払拭するだけの対象恒常性が構築(或いは再構築)されていることが必須条件となります。

この間さまざまに心理的退行が現れ、徐々にパンドラの箱の蓋が緩んできていることを感じ取れるようになりますが、退行プロセスの一つひとつを通じて心理治療者との間に基本的信頼感を構築・確立し、ようやくにパンドラの箱を開ける準備が整う訳です。しかし、蓋を開ける決断をするのは本人です。決して心理治療者の側がその時を急かすようなことがあってはなりませんし、子どもの側が急ぎすぎていないか注意深く観察しタイミングを調整することも心理治療者の果たすべき重要な役割です。

●心の喪の作業

症例に記した女の子は、心理治療の過程で徐々に母の精神的呪縛(マインドコントロール)から解放され心理防衛を解けるようになりました。箱庭療法やフィギュアを使用したプレイセラピーの中で自身が受けてきた虐待をリプレイ(再現)し、それがどれほどに辛く苦しい体験だったかを心理セラピストに伝えられるようになっていきました。そうして抑圧し続けてきた怒りの感情を少しずつ解放できるようになると、『お母さんは、どうして慈しみ愛すべき自分に暴力を振るったのだろう…』という疑問を意識に昇らせられるようになり、無意識に抑圧してきた深い悲しみの感情が心の奥底に存在していたことに気付けるようになりました。幼い頃、独りでは受け留めきれなかった怒りと悲しみの感情を心理セラピストにシェアできるようになり、徐々に母(虐待者)の精神的呪縛からの分離が始まりました。そして更に心理的退行を深めながら、心理セラピストを新たな愛着対象(心の安全基地)として心を育ち直すプロセスを歩んでいったのです。

子どもに芽生えた自身の心を育ち直す無意識の決断は、“母と、母の養育や過去の自己を否定する”、謂(い)わば“過去の自分に死ぬ”ことを意味します。これは「死と再生/破壊と創造」と言われる心理治療のプロセスに欠かせないものではありながら、決して口で言うほどには容易(たやす)くありません。だからこそ、女の子が怒りを表出できるようになるまでに3年もの時間を要したのでしょう。

“心の喪の作業”について、ボウルビィは[①情緒危機、②抗議、③断念、④離脱]。キューブラ-・ロスは[①否認、②怒り、③取り引き、④抑鬱、⑤受容]と、それぞれにそのプロセスを示していますが、臨床経験的に被虐待児治療のプロセスには、これらが順序通りにではなく入り交じって現れるように感じます。

●心理的退行

「心理的退行」は、一般に“赤ちゃん還り”“幼児還り”などと言われます。

具体的には、哺乳瓶でミルクを飲みたがったり、食事を食べさせてもらいたがったり、指しゃぶりを再開したり、オムツを穿きたがったり、オムツに排泄したがったり、おっぱいを触りたがったり、やたらとスキンコンタクトを求めたがったり、膝の上に座りたがったり、膝の上に寝転びたがったり、背中を包むように覆い被さったり、寝ている上に乗りたがったり、添い寝をして欲しがったり、トイレに同伴して排泄を見守ってもらいたがったり、赤ちゃん言葉や幼児言葉になったり、わざと無理を言って困らせたり、ペンギンのように狭い歩幅でパタパタとよちよち歩きをしたり、胎児のような姿勢で眠る、或いは暗くて狭いところに眠る“子宮回帰願望”を示すなど、さまざまに心理的退行は現れます。

赤ちゃんは、独りでは何もできず自分を守ることができない存在です。そのような無防備を曝(さら)せるのは、相手(心理治療者他)を信頼していなければできることではありません。

お気付きかとは思いますが、以上に列記したもののうちの幾つかは、恋人同士の間にも見られる情景です。私たちは幾つになっても誰もがこうした“退行願望(甘えたい)”を心に宿しているのです。

気の置けない仲間と、一緒にスポーツを楽しんだり、思いっきりカラオケをしたり、趣味のサークルで交わったり、呑みながら笑い上戸や泣き上戸になって感情を解放したり、スポーツ観戦や公営ギャンブルで大声を張り上げたり、悪口を言って発散したり、社会人として過ごす通常の場面では見せないような姿を曝(さら)け、実年齢を忘れてちょっぴり少年・少女に戻って過ごす。そんな“プチ退行”によって、私たちは日々心のバランスを保っている(精神的ホメオスタシス)のです。これを“健康的退行”と呼び、夫婦や恋人同士の合意のある幸福感に満たされた性交渉もその一つです。つまり、心理的退行そのものは決して特異なことではありません。

ただ、被虐待に限ったことではなく、ストレスやプレッシャーの高い人ほど退行願望を抱きやすい傾向にあって、うまく心のバランスが取れなかったり度が過ぎてしまう場合に、己で歯止めを掛けられずに依存症(アルコール、薬物、ギャンブル、自傷行為他)に走ったり、異常な性癖を嗜好したり、万引きや窃盗、放火や傷害等の犯行に及んでしまうなど、“不健康な退行”に結びつくことがあります。抱える抑圧が自身の心の容量を超えているキャパオーバーである場合にこうした傾向を強めやすく、事前の対処が求められます。決して一人で抱え込まないことです。

●絶対的安全感と基本的信頼感

話を元に戻しましょう。

“心の喪の作業”を始められるようになるには、心理治療者(心理セラピスト他)との間に「絶対的安全感」「基本的信頼感」を形成・獲得しておく必要のあることを書きました。しかし、治療者側がどんなに安全を保障しているつもりでいても、虐待を受けてきた子どもが本当に安全・安心だと確信できるまで“心の喪の作業”が始まることはありません。先述したように、治療者との間に「信頼関係(ラポール)」を結べるまでには相当の時間(期間)を要するからです。この子どもたちに“人を信じる”というのは、そう容易(たやす)いことではないのです。

例えば、クライエント(被治療対象)の秘密を護るため、心理治療(プレイセラピー/カウンセリング)は敢えて密室で行うのが一般的です。しかし、周囲の大人から直接的な攻撃を受けてきた被虐待児は、密室に強い恐怖を感じてしまうことが少なくありません。何故なら、多くの場合、虐待は密室で繰り返されてきたからです。そのため、こうした子どもたちの中には、室のドアを開放して逃げ道を確保した状態でなければ、他者と一対一で向き合うことができない子どももいます。また、室のドアを閉めることができたとしても、セッションの途中で度々トイレタイムを要求する子もいます。慢性的頻尿の場合もありますが、密室の緊張から自身を解放するために、室外へ出る手段にトイレタイムを用いると考えられます。子どもにとってプレイセラピーの活動そのものは楽しく、中断したくはないのですが、かつて虐待をした大人と同様に心理セラピストがいつ豹変して虐待に転じるかもしれない不安に耐え切れす、息継ぎでもするかのように室外へ出ます。しかし、心理セラピストとの関係にある程度安全感が育まれてくると、室外に出た途端に「(オシッコ)やっぱり無かった」と舞い戻ってきたり、トイレの個室の戸を開けたまま用を足し終わるまで「側(そば)にいて」と要求するようになったりします。こうした行動は一見、甘えて信頼関係が構築されつつあるかのように見えますが、実際には子どもの無意識による関係性逆転の試みに過ぎなかったりもします。

●支配-被支配の存在証明

どういうことかというと、前節でも触れたように、そもそも虐待を受けて育ってきた子どもは、“愛着”が未形成、或いは“愛着形成”が不十分な“愛着障害”の状態にあって、他者と“愛着”で繋がることができないという特性を有します。では、何によって他者と繋がってきたのか。それは、虐待環境下で心に染み付けてきた“支配-被支配の関係性”に他なりません。

被虐待児は、否が応でも集団力動やパワーバランスを見抜く力に長(た)け、“強者に巻かれ、弱者を喰いものにする対人関係”を結ぶことが癖(習性)になっています。それぞれの対象との間にテスティング(試し行動)を繰り返しながら、割と早い段階に勢力図(hierarchy)を心の中に試し描きし、自身の立ち位置を決めます。この間の試し行動は、相手との関係性において自分がどれほどイニシアティブ(主導権)を握れるかを量ろうとするもので、元全養協会長の藤野興一氏はこれを「陣取り合戦」と呼びました。

そして、心の内にある程度勢力図が出来上がってくると、枠(父性)の緩い大人に甘えを装った“枠外(はず)し”を試み始めます。児童心理治療施設で、その標的になりやすいのが心理セラピストです。何故なら、心理セラピストは母性に特化した役割を担うため、子どもの目には支配が容易に写るからです。この時点で被虐待児は、愛着によって他者と繋がるということをまだ知りません。そういう意味においては、

「被虐待児(愛着障害児)の心理治療は、虐待によって破壊され粉々になった愛着を再形成し、人間関係を“支配-被支配の関係性”から“愛着の関係性”へと転換・置換する、“情緒の書き換え”である」

と言っても過言ではありません。換言するなら『支配されるために(支配するために)生まれた』という存在証明を『愛されるために(愛するために)生まれた』に書き換えることに他なりません。

●世代間伝承(伝達)

この書き換えがうまくできない場合には、生涯に渡って“トラウマ・ボンデッド(無意識に他者から虐待を引き出すよう働き掛けてしまったり、逆の立場を採るようになったり)”特性が抜けず、結果、恋愛対象や配偶者との間にDV(Domestic Violence)関係を構築しがちで、別れたりくっついたり“依存対象を求めては破綻する”ことを繰り返してしまいます。このことからも分かるように、虐待加害保護者の半数以上が心理治療を受けないままに大人となり親となった、かつての被虐待児です。児童虐待は、こうして世代間に伝承(伝達)されてきました。しかし、専門の治療機関に繋がることのできる被虐待児は氷山の一角で、負の世代間伝承を絶つことのできるケースはごく僅かです。児童福祉の取り組みが児童虐待の蔓延防止に繋がり得ていないという現実を、私たちは認めざるを得ません。このまま事態が進めば、専門治療機関を更に増設し続けるしか方法はなく、終わりのないいたちごっこに肩を落とすばかりになってしまいます。

●被虐待児の心理治療→愛着の再構築へ

ところで、少し専門的な話をすると、プレイセラピーやカウンセリングの治療構造が母性のみで構成されているのかと言うと、決してそうではありません。確かに心理セラピストは殆どの場合、母性に特化したスタンスで子どもに関わりますが、“時間(1回40~50分)”と“室(プレイルームorカウンセリングルーム)”という二つの要素が父性、つまり“枠”としての機能を果たしています。際限なく溢れ出す子どもの感情に、制限を加えたり抑止する役割を担う訳です。こうして子どもに気付かれにくい形で、二つの枠が子どもと心理セラピストの双方を護ります。

しかし、セッションを重ね心理セラピストが示す母性に甘えを装った支配を始めるようになると、二人の外側にある二つの枠に子どもが不満を述べるようになります。何故なら、この二つの枠があることで心理セラピストを完全な支配へと持ち込めないことに気付くからです。そこで、子どもは“時間の枠外し”“場の枠外し”を心理セラピストに懇願し、自分の言いなりにできるかを試し始めます。

そして、そのどちらもが叶えられない場合に、セラピールーム内にある玩具を持ち帰りたがったり、黙って持ち帰って支配欲を満たそうとします。場合によっては敢えて気付かれるように持ち帰り、心理セラピストが何ら対応をとらなければ『この大人はちょろい』と更に支配をエスカレートさせていきます。

勿論、対応をとれば子どもの支配欲にブレーキは掛けられますが、心を閉ざし、しばらくの間、無味乾燥なセッションが続くこととなります。しかし、それでも良いのです。何故なら、子どもにはこころ大福の中に巣くうトラウマの膿を外に出したいという欲求が潜在しているからです。そして、どうにかしてそれらを外に出そうとし始めます。自身が仕掛けた支配に心理セラピストからの報復が無いことを確認しながら、それが長期に当たり前になってくると、ジワジワと“絶対的安全感”が心に染みていき、そこからようやく“基本的信頼感”構築のステージへと歩みを進めます。

少し変わった支配としては、セラピーの中で作った小品や自身の持ち物を心理セラピストに預けることがあります。これは相手に愛着を感じてそうするというより、クロークや私書箱として利用する「持たせる」程度の支配でしかないのですが、“絶対的安全”と“基本的信頼”ステージの丁度中間辺りに出現することが多く、一つのバロメーターとして捉えられます。時間の経過と共に次第に支配欲が薄れてくると、預けたことすら忘れてしまうことが増えていきます。

このように、心理治療(セラピー)が“支配-被支配”の関係性を超越していると実感できるようになるまでには、子ども一人ひとりに必要な時間(期間)というものがあります。

『自分はセラピストを支配しようと試みてきたけれど、セラピストが示す“枠”は自分を支配するためではなく、自分を守ろうとしてくれているのかもしれない…』

こうした感覚(愛着への気付き)が育ってくると、解離によって少しずつ心の内側にある膿(トラウマ)が、その片鱗を覗かせるようになります。

ただし、それまでの攻撃の飛び道具として見せる膿の出し方とは異なり、こころ大福の中に巣くう膿を心理セラピストに見せ、手を差し入れて掻き出してもらおうとするかのような見せ方、とでも言ったらよいでしょうか…。準備が整い、いよいよパンドラの箱の蓋が開く時を迎えようとしている兆しです。その一例を以下に記し、本章を終えることとします。

・被虐待症例ⅱ(身体、心理):「大嫌いな自分を、大好きになる」

小学校5年生で保護され児童心理治療施設に入所して1年近くが過ぎた女の子がいました。セラピールームに常備されている赤ちゃん人形で遊んでいましたが、セッション終了間際になって荒々しく人形を裸に剥き、部屋の隅めがけて投げつけました。遊んでいるうちに人形にかつての自分を投影し、親から無条件に愛してもらえなかった(親さえもが愛さなかった)『汚い』『醜い』(に違いないと思い込んでいる)自分を触っていられなくなったためです。フラッシュバックに近い一瞬の解離体験でした。投げつけた赤ちゃん人形は、虐待を受けていた頃の、目を背けたくなる 『汚い』『醜い』(と思い込み続けてきた) 自分自身そのものだったのです。

心理セラピストは子どものそうした行動を見て、「なんてことするの!!」と窘(たしな)めたりはしませんでした。赤ちゃん人形を静かに抱き上げて懐抱し、丁寧に下着から服を着せ直して大切に扱います。そうすることで子どもの深層心理に働き掛け、子どもがかつて『そうしてほしかった…』無意識の感情を拾い上げて具現化して見せた訳です。

こうしたことは、しばらくの間続きました。子どもが人形を投げる度に、心理セラピストは同じように繰り返し抱き上げて懐抱しました。子どもの深層心理=無意識の欲求を感じ取っていたからです。心理セラピストが人形(かつての自分)を大切に扱う姿を目の当たりにすることによって、子どもの中の自己否定感が次第に薄まり、やがて自身でも人形を抱き上げられるようになっていきました。ようやくに自分を価値あるものとして抱きしめることができたのです。それは、『ボロ雑巾のように擦り切れて薄汚れ無価値に思っていたかつての自分も、今の自分と同じに愛されるべき、愛すべき自分なんだ』と、初めて自己を肯定できたことを象徴するものでした。たった独りで虐待の日々を耐え抜いていた過去の自分を弔(とむら)う“喪の作業”。自分が自分を見捨てていた(諦めていた)ことに対する謝罪と慈しみの感情以外の何ものでもなかったと、そう感じられる出来事でした。